Was ist das richtige Zargenformat für die Honigernte, haben sich sicherlich schon einige von Euch gefragt. Imkerinnen und Imker die so wie ich mit der Hohenheimer Einfachbeute im Zandermaß imkern, gibt es ja einige Möglichkeiten den Honig zu ernten. Ich möchte in diesem Artikel näher darauf eingehen und auch die Pläne für die unterschiedlichen Zargenformate zur Verfügung stellen.

Vorweg sollte man sich auf alle Fälle die Frage stellen: Möchte ich weiterhin einfach im Drei- Jahresrhythmus für neues Wabenmaterial sorgen oder weiche ich von dieser Imkerpraxis ab? Für beide Gruppen habe ich die richtige Lösung gefunden.

Unbestritten ist, dass eine volle Honigzarge mit 10 Rähmchen gleich mal gut 20 kg oder mehr wiegt. Hat man eine beträchtliche Anzahl an Wirtschaftsvölker, kann es schnell zu Beeinträchtigungen im Bereich der Wirbelsäule kommen. Somit gilt es eine Lösung zu finden, um das Gewicht zu reduzieren. Dass es nicht immer gleich eine Halb- oder Dreiviertelzarge sein muss, möchte ich im ersten Teil dieses Beitrags beschreiben.

Die geteilte Honigraumzarge

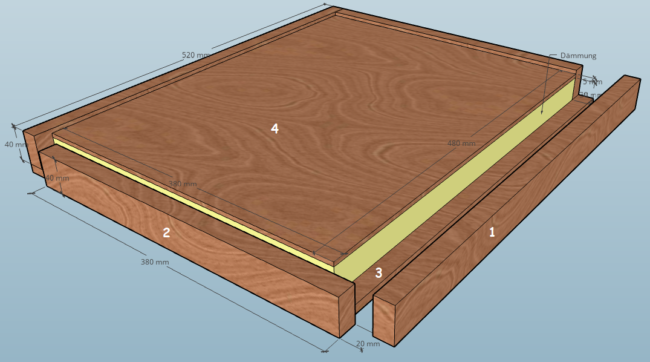

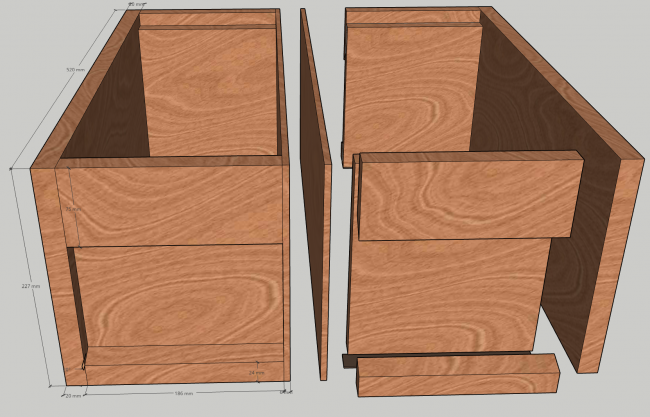

Der Bau einer geteilten Honigraumzarge ist zwar beinahe die doppelte Arbeit, aber dadurch wird das Gewicht der zu bewegenden Honigzargen halbiert. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist, wird eine herkömmliche Zarge der Hohenheimer Einfachbeute genau in der Mitte vertikal halbiert und Anstelle zweier 20 mm starken zusätzlicher Außenwände, eine ca 4 bis 6 mm dünne Holzplatte, zum Beispiel aus Buchensperrholz, ersetzt.

Durch die eingesetzten Trennwände geht zwar rund 1 cm des Platzangebots in der Zarge verloren, dies spielt jedoch im Fall der Honigzarge kein großes Problem. Die Hohenheimer Einfachbeute ist so ausgelegt, dass zusätzlich zum sogenannten BeeSpace noch rund ein Zentimeter in jeder Zarge mehr Platz zwischen den Rähmchen bleibt. Dadurch soll das ziehen der einzelnen Rähmchen erleichtert werden, wenn die Bienen diese mit Kitthartz festkleben. Im Fall des Honigraums, bleibt die Zarge jedoch nicht so lange am Volk aufgesetzt, sodass die Bienen gar nicht die Zeit haben die Rähmchen festzukleben.

Da die Zarge nur zur Honigernte und vielleicht zu Ablegerbildung eingesetzt wird, ist sie nur während des Sommermonate der Witterung ausgesetzt und sollte daher trotz der dünnen Holzinnenwand kaum verwittern oder sich verformen.

Der große Vorteil ist, dass weiterhin die normalen Rähmchen im Zandermaß eingesetzt werden können. So wie in der Drei-Jahres-Rotation vorgesehen, können die gebrauchten Honigwaben als Ersatz für die bereits zwei Jahre alten Brutwaben in der untersten Zarge dienen. Wie genau die Wabenrotation funktioniert, habe ich ja im Februar in einem eigenen Beitrag erklärt.

Für jene Imkerkolleginnen und Kollegen, die die geteilte Honigzarge nachbauen wollen, stelle ich hier auch noch meine Pläne zum Download zur Verfügung. Keine Angst, sie entsprechen genau den Vorgaben der Hohenheimer Einfachbeute und sind kompatibel zu allen bereits vorhandenen Zargen.

02-Die-Hohenheimer-Einfachbeute-20mm-die-geteilte-Honigraumzarge-v1.2Wie man die Zarge genau fertigt, denke ich brauche ich nicht mehr weiter ausführen. Die Details habe ich ja im Beitrag für den Bau der Zarge erläutert und hier gibt es ja kaum Abweichungen. Dennoch möchte ich Euch die Bilder der fertigen Zarge nicht vorenthalten.

Die Trennwände in der Mitte habe ich absichtlich nicht den Formen der Stirnbretter angepasst. So kann im Bedarfsfall mit eine Klammer die Zarge zur besseren Stabilität zusammen gehalten werden. So wie ich es jedoch bis jetzt beurteilen kann, wird dies aber nicht notwendig sein.

Auf eine einzige Adaptierung möchte ich jedoch näher eingehen. Aufmerksame Leser können sich sicherlich noch erinnern. Ich habe ein Adaptierung meiner Bauhilfe vorgenommen.

In der Mitte kann die dünne Trennwand zwischen den beiden Leisten eingeklemmt werden. So fällt sie nicht um die die Montage geht schneller von der Hand.

Imkerinnen und Imker die diesen Aufwand nicht betreiben wollen, greifen oft auf Halbzargen oder Dreiviertelzargen zurück. Sie verzichten jedoch auf die einfache Wabenrotation und nehmen ein weiteres Rähmchenformat in Kauf. Ob sich dieser Aufwand lohnt, muss jeder für sich selber entscheiden. Dennoch werde ich die Pläne für diese beiden alternativen Zargenformate in den nächsten Tagen an dieser Stelle nachliefern.